Episode 226: Planet der Vampire (Terrore nello spazia), 1965

Wir wissen ja auch, dass Alien (1979) seine Handlung an Mario Bavas eventuell berühmtesten Werk neben Die Stunde, wenn Dracula kommt (1960) anlehnt, also an unseren heutigen Archiv-Beitrag Planet der Vampire (1965). Aber in seinem Kern hat Ridley Scotts Horror-Science Fiction so viel mit dem Bava-Klassiker zu tun, wie dessen international titelgebenden Vampire mit dem…

Episode 225: Der Mann, der Liberty Valance erschoss (The Man Who Shot Liberty Valance)

Als Der Mann der Liberty Valance erschoss 1962 Premiere feiert, ist John Ford 68 Jahre alt. Der letzte große Film des Meisters wird eine Bestandsaufnahme des eigenen Schaffens und zur direkten Auseinandersetzung mit der jungen Generation, die das klassische Hollywood Ford’scher Prägung gerade ablöst. Wir reden darüber, wie Liberty Valance zuerst wie ein Thesenfilm wirkt,…

Episode 224: Dark Water (Honogurai mizu no soko kara), 2002

Als zweiten Film für unseren #Japanuary haben wir uns Hideo Nakatas Dark Water ausgesucht. Nakatas berühmtester Beitrag zur J-Horror-Welle der frühen Nullerjahre war eine kalkulierte, überaus präzise inszenierte Geisterbahnfahrt. Bei Dark Water geht Nakata sehr viel behutsamer vor: wirkliche Horrorsequenzen sind selten. Stattdessen wird hier ein heruntergekommener Wohnturm langsam zum Gothic-Schloss, im Zentrum steht statt…

Episode 223: Das Höllentor (Jigokumon /Gate of Hell), 1953

Weiter geht es mit unseren Verspätungen, jetzt ist die Aufnahme schon brav Anfang des Jahres erfolgt und damit zum Anfang des #Japanuary, aber erst Mitte des Monats können wir ausliefern. Immerhin passt es noch gerade so in den Hashtag-Zeitraum. Dafür wird es aber auch kontrovers: denn DAS HÖLLENTOR kann vor allem Knut nicht komplett überzeugen…

Episode 222: Unterwelt (Pool of London), 1951

Jetzt haben wir sogar unsere eigene Tonspur veralten lassen – was Mitte Dezember hätte online gehen sollen, kommt jetzt zum 01.01.2023: Frohes Neues! …Und Happy Noirvember, …irgendwie? Aber glaubt uns: über diesen Film zu sprechen lohnt sich, zu jeder Zeit. POOL OF LONDON ist nicht nur ein hevorragendes Stück Kino, Film Noir und British Noir,…

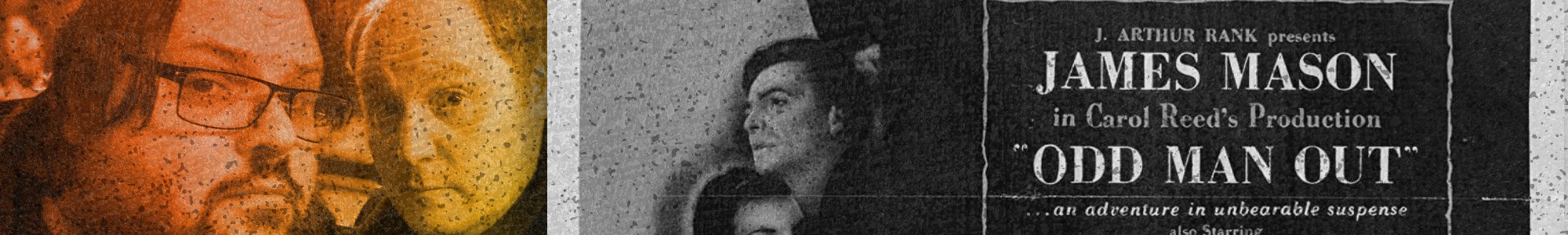

Episode 221: Ausgestoßen (Odd Man Out), 1947

Ha, nur ein Tag zu spät! Weiter geht’s im #Noirvember, dieses Jahr mit dem Zusatz: British Edition. Nachdem wir letzte Woche bei IT ALWAYS RAINS ON SUNDAY (1947) im Pre-Kitchen Sink-Kino waren, bei dem Realismuseffekte groß und Melodrama klein geschrieben wurde, wenden wir uns dieses Mal einem Film aus dem gleichen Jahr zu, der quasi…

Episode 220: Whitechapel (It always rains on Sunday), 1947

Wir haben wieder ein wenig gebraucht, aber kein #Noirvember ohne uns Filmarchivare. Dieses Jahr erweitern wir den Hashtag sogar ein wenig: Noirvember, British Edition! Denn wir reden über Noir aus und im Nachkriegs-England, hergestellt bei den berühmten Schwarzhumor-Meistern in den Ealing-Studios. Regisseur Robert Hamer bedient sich bei der Ästhetik des amerikanischen Noirs, inhaltlich ist er…

Episode 219: Andy Warhols Frankenstein (Flesh for Frankenstein), 1973

Episode 218: Der Leichendieb (The Body Snatcher), 1945

Wir melden uns mit unserem ersten Beitrag zum #horroctober (oder #schocktober ?) zurück: mit einem Gespräch über Val Lewton und Robert Wises grandiosen Leichendieb (1945). Es geht um einen skrupellosen Arzt im Edinburgh des frühen 19. Jahrhunderts, der nicht davor zurückscheut, die Leichen für den Anatomieunterricht seiner Studierenden aus illegalen Quellen zu besorgen. Besser: besorgen…

Episode 217: Sindbads siebente Reise (The 7th Voyage of Sinbad), 1958

Hat ja jetzt lange Zeit gedauert mit der neuen Folge, leider unvermeidlich, so mit Leben und seinen Unwägbarkeiten. Aber wir steigen genau da ein, wo die Archivare eigentlich ausschließlich zu finden sind: im Effektkino, im Kintopp, beim oberflächlichen Spektakel, im Schmuddelkinder-Kino, über das die deutsche Filmpresse allenfalls wohlwollend eine Kindlichkeit der Macher akzeptiert, aber eher…